先日1時間遅らせて行った京都古書会館の古本まつりで見つけたもう1枚*1の葉書。武井武雄から北海道弟子屈の木下某宛で、昭和41年6月7日付けである。文面は、

・色々と委しい報告を拝見したこと

・近く(多分8月下旬)我慢会への特頒があり、今度のは一寸豪華版であること

・11番までくれば、いずれ入会の可能性があること

などが書かれている。シルヴァン書房出品で、500円。

武井については、平成26年5月京都髙島屋の「生誕120年武井武雄の世界展」や昨年7月神奈川近代文学館の「本の芸術家武井武雄展」を観ている。しかし、前者の図録や後者のリーフレットを見ても、葉書中の「特頒」が特定できなかった。

ところが、ゴールデンウィーク中に書物蔵氏らと行った阪急古書のまち内のリーチアートで武井に関する資料が詰まった袋を発見。『武井武雄刊本作品と周辺事項年譜』(刊本作品友の会、昭和51年7月)、『武井武雄刊本作品目録』(刊本作品友の会、昭和58年11月)や『武井武雄刊本作品友の会規約』などが入って、2,750円。大喜びして、購入した。

規約によれば、

・会員は親類という愛称が付けられ、300名の本番からなる。武井の刊本作品を版元から毎回頒本が受けられる。

・本番を待つ人を我慢会員とし、特別頒布の機会に限り200番まで頒本される。

規約の末尾には昭和47年4月から実施とあるが、葉書の出された昭和41年当時も大筋では変わらないだろう。また、目録を見ると63番『祈祷の書』が、470部で昭和41年6月25日刊・10月15日開頒である。8月下旬予定の特頒が遅れたのであろう。値段も2,750円*2で、それまでの刊本の中では3番目に高い値段だ。確かに「一寸豪華版」であった。

更に奈良に行ったら古書柘榴ノ國で、数冊の『刊本作品親類通信』*3を発見。「古本が古本を呼ぶ」(by高橋輝次氏)ですね。1冊400円。そのうちの14号(刊本作品友の会、昭和39年4月)に、『我慢会順位(昭和39年5月現在)』が挟まっていた。これによると、木下は24番であった。ここから、昭和41年6月には11番にまで繰り上がったことになる。木下は、その後めでたく本会員になれただろうか。

この順位表には、他に後に西宮で辰馬考古資料館を創設する辰馬悦蔵や造本小僧こと内藤政勝の名前がある。また、宝塚歌劇の天津乙女、黒木ひかる、歌川波瑠美ら8名ほどの女優も見える。歌劇団で武井が人気だったのだろうか。

『古本イエーZINE』8号に「京都市立絵画専門学校の関係者が結成した美術劇場とカフェーカナリヤ」寄稿

みやこめっせの古本まつりをウロウロしてたら、狂言屋こと齊藤さんの奥さんと遭遇。『古本イエーZINE』8号(狂言屋、令和6年4月)をいただいた。ありがとうございます。拙稿「京都市立絵画専門学校の関係者が結成した美術劇場とカフェーカナリヤ」が載ってます。例によって、タイトルが長いですね。昭和2年京都市立絵画専門学校(京都市立芸術大学の前身の一つ)の生徒やOBを中心に結成された劇団美術劇場と、同時期に河原町蛸薬師にあったカフェーカナリヤについて話題にしたものです。同誌の目次もあげておきます。

美術劇場には、粥川伸二、高谷伸、永野芳光、伴登代彦、福田豊四郎、山川幸世、吉川観方らが参加した。1冊200円かと思います。「狂言屋」でググるとヒットする二条駅前のお宅で買えます。拙稿で言及した市道和豊氏と斎藤光氏には送付する予定です。

なお、京都市立芸術大学芸術資料館では移転記念特別展「京都芸大〈はじめて〉物語」の「第1期カイセン始動ス!」が6月2日まで開催中。

京都新聞THE KYOTO「京都・左京区研究」で「からふね屋印刷所」の回を希望

先日の「たにまち月いち古書即売会」(大阪古書会館)では、久しぶりに古本横丁の和本均一400円台から購入。そのうちの1冊が、杉浦三郎兵衛編『雲泉荘山誌:家蔵松会板之書目』別冊第4(雲泉荘、昭和9年7月)である。「はしがき」によれば、5月に知友に乞われて家蔵の松会板書籍を閲覧に供したところ、目録の作成を要請され刊行したものである。松会板とは、徳川家の御用書肆だった松会市郎兵衛が承応頃から元禄頃までの50年程の間に200種も発行した典籍らしい。

目録そのものにはまったく興味がないが、趣味人丘園*1の蔵書目録であることと、印刷人がからふね屋印刷所の堀尾幸太郎だったからである。同印刷所は、現在も株式会社からふね屋として左京区東山仁王門にある。

私が入手した印刷物の発行順にブログのエントリーを一覧にしておく。

大正14年9月『書物礼讃』 『書物礼讃』を印刷した唐舟屋印刷所の堀尾幸太郎・緋紗子兄妹ーー高橋輝次『古本こぼれ話〈巻外追記集〉』への更なる追記ーー - 神保町系オタオタ日記

大正15年11月 『アートクラブ第十二回例会松本幸四郎公演会』大正末期に松本幸四郞や宝塚少女歌劇の公演を主催した都ホテル内のアートクラブとからふね屋印刷所 - 神保町系オタオタ日記

昭和9年1月『瓶史』 古書からたちで『美楚羅』『加羅不禰』(からふね屋印刷所)の載った古書目録に出会う - 神保町系オタオタ日記

昭和14年4月『洛味』 京都スターブックス出品の戦前版『洛味』で美術記者黒田天外の没年を特定 - 神保町系オタオタ日記

昭和25年6月『書之燈』 京都における戦前の合同古書目録『書燈』と戦後の合同古書目録『書之燈』 - 神保町系オタオタ日記

昭和28年4月『京都』 からふね屋印刷所の堀尾幸太郎と白川書院の臼井喜之介 - 神保町系オタオタ日記

国会デジコレで創業時の社名「唐船屋印刷所」を検索すると、先月閉店した大学堂書店が発行していた書物雑誌『書物礼讃』第1号(杉田大学堂書店、大正14年6月)が最も古い印刷物であった。ただし、あくまで国会図書館所蔵分の中での話で、また、創業は大正10年とされるのでもっと古い本が存在するはずである。

いずれにしても、色々エピソードの多い印刷所なので、「江口榛一から臼井喜之介宛献呈『故山雪:歌集』ーTHE KYOTOで「京都・左京区研究」始まるー - 神保町系オタオタ日記」でも言及したが京都新聞THE KYOTOの「京都・左京区研究」で取り上げてほしいものである。

眞山青果日記の翻刻が進む

『大佛次郎随筆全集第3巻』(朝日新聞社、昭和49年2月)中「未刊随筆」として、「美人の町」が収録されている。ここに、真山美保が出てくる。

(略)真山美保は、真山青果の遺児で、日本全国のいなかを回って理想のある芝居を見せて歩いている特志の女性である。その仕事に生涯をかけているのだ。父の死後、妹さんと私の家に訪ねて来たこともあって、若い日から知っている。(略)

この美保が妹と大佛を訪ねたことは、昨年8月に刊行された大佛次郎記念館編『南方ノート・戦後日記』(未知谷)で確認できた。

(昭和二十二年)

四月四日

(略)真山青果の娘たち二人来訪。姉は民衆座とかで芝居をしてゐるさうである。現在は東京に小屋なく電燈のない農村へ行くこともあるさうである。

『近代文学研究叢書第64巻』(昭和女子大学近代文化研究所、平成3年4月)によると、青果の長女美保は、昭和22年入団した新協劇団を25年に中堅俳優8人と共に離脱してヴェリテ・せるくるを結成している。大佛の日記中に「民衆座」とあるのは、「新協劇団」の間違いなのだろう。青果と大佛の関係は、不明である。星槎グループ監修、飯倉洋一・日置貴之・真山蘭里編『真山青果とは何者か?』(文学通信、令和元年7月)の「交友録1」に挙がる青果の住所録(昭和19年)に載る人名の例示には含まれていない。なお、南木芳太郎の名が見える。

青果の日記の翻刻が続けられていて、国文学研究資料館調査研究報告44号に青木稔弥・内田宗一・高野純子・寺田詩麻「[翻刻]青果日記(昭和三年・昭和五年)ー眞山青果文庫調査余録(四)ー」が掲載された。→「国文学研究資料館学術情報リポジトリ」

早速読むと「孚水画房」が出てきた。

(昭和三年五月)

二日 (略)

(略)湯に行きたる留守に、孚水画房(本郷区湯島同朋町一五)元禄版画集第二を置いてゆく。永見君の紹介なるよし。

(略)

二十九日 (略)

(略)

浮世絵商孚水画房なる者来る。春画巻物を出す、叱る。

永見徳太郎君より五島スルメ(略)

孚水画房が春画を見せて叱られてますね。紹介した「永見君」は永見徳太郎と思われる。「書肆夏汀堂永見徳太郎の葉書ー長崎県美術館で「浪漫の光芒 永見徳太郎と長崎の近代」展開催中ー - 神保町系オタオタ日記」で紹介した人物である。孚水画房の店主金子孚水についても、「島田筑波と春峰庵事件の金子孚水による『孚水ぶんこ』ーー若井兼三郎の蔵書印「わか井をやぢ」についてーー - 神保町系オタオタ日記」で紹介したところである。問題多き人物だが、『真山青果とは、何者か?』の「『真山青果全集』をめぐる人々」によると『真山青果全集第15巻』(昭和16年12月)に収録された『随筆滝沢馬琴』の図版提供者の一人として名が見える。金子が昭和7年5月に創刊する『孚水ぶんこ』の編輯人島田筑波については、「『調査研究報告』41号(国文学研究資料館)の「眞山青果文庫調査余録」に神保町系オタオタ日記 - 神保町系オタオタ日記」で言及したところである。今のところ翻刻された日記には登場していないが、いずれ登場するだろう。

青果に関する資料を送っていただいた青田寿美先生の追悼として、『近代出版研究』3号(皓星社発売)に「明治期における裏表紙のパブリッシャーズ・マークに関する一考察」を書きました。生前全然お返しができませんでしたが、ささやかなお返しとして天国に届きますように。

須田国太郎が表紙絵を描いた京都三中の同人誌『時計台』:橋秀文論文への補足

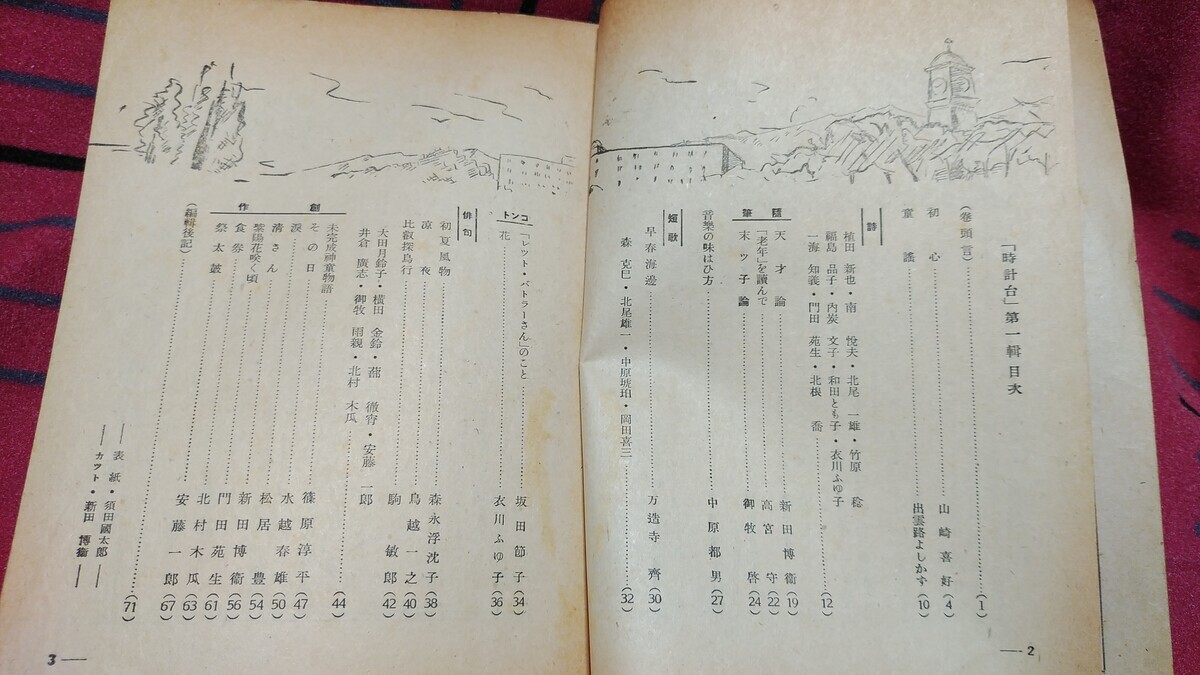

京都大学広報誌『紅萠』42号(京都大学総務部広報課、令和4年9月)が出てきた。表紙は京大のシンボルである時計台(大正14年竣工)とクスノキ。そう言えば、表紙に時計台が描かれた『時計台』という同人誌を持っていたことを思いだして、積ん読本から掘り出してきた。昭和21年11月、時計台同人が発行、72頁。旧Twitterの記録によると、令和元年8月の下鴨納涼古本まつりでシルヴァン書房から30%引きの700円で購入。目次を挙げておく。

知っている執筆者は1人もいない。京都発行の雑誌の創刊号で、戦後間もない発行であることや、表紙絵が須田国太郎の描く時計台で京大と関係があるのかなと思って買ったのだろう。

『時計台』第1輯の同人は、安藤一郎、一海知義、植田新也、高宮守、辻宏、新田博衛、松居豊、水越春雄、御牧啓、森克巳、横田二郎で、編輯者は森、発行者は横田である。同人の肩書きは、不明である。しかし、巻頭言に「中等学生の文藝雑誌」とあることや、同人以外の寄稿者の肩書きの多くが「京三中生徒」なので、同人も京都三中の生徒なのだろう。

京都三中の無名の生徒達が、須田に表紙絵を依頼できたとは大したものである。須田は、京都一中卒で京都三中のOBではない。次号予告には吉井勇の短歌が挙がっていて、色々著名人とコネがあったようだ*1。

今月21日で終了した西宮市大谷記念美術館「須田国太郎の芸術ー三つのまなざし」の図録(きょうと視覚文化振興財団、令和5年10月)中の略年譜によれば、須田は大正5年京都帝国大学文科大学哲学科(美学美術史専攻)で、戦前は同大学文学部の講師(昭和7年~9年、11年~?)を務めたことがあった。『時計台』が発行された昭和21年の3月からは同大学工学部講師となっていた。表紙絵は京大時計台とは似てないが、須田は馴染みの京大時計台のことを考えながら、描いたのかもしれない。

ところで、図録には目黒区美術館館長橋秀文氏の「須田国太郎と雑誌『人間』創刊号の表紙絵のことなど」が載っている。須田について「実は若い頃から書籍の装幀や挿画も手掛けていた」とし、戦後昭和21年1月に川端康成らの鎌倉文庫が創刊した『人間』の表紙絵や昭和23年発行の鈴木信太郎『ステファヌ・マラルメ詩集考』の装幀を紹介している。橋氏は昭和21年11月発行の『時計台』に気付いているだろうか。

なお、ググッたら既に林哲夫氏が令和3年11月にブログで本誌を話題にしているのを発見。一部の同人の経歴も紹介されている。私の方が先に入手していたと思われるが、うかうかしてたら先を越されてしまった(^_^;)→「時計台 第一輯 : daily-sumus2」

参考:「図書研究会々員だった?須田国太郎 - 神保町系オタオタ日記」

『柳屋』に登場する北村兼子と井上芳子「『美術と文芸』・『柳屋』について」への補足

『柳屋』39号「小唄の巻」(柳屋画廊、昭和5年3月)が出てきました。もう開催しなくなった水の都の古本展(中之島公会堂)で数年前にモズブックスから購入。数冊出ていた中から藤田嗣治の表紙のを選んだようだ。2千円位だったか。目次も挙げておく。

昨年44号「私の巻」を入手した@wogakuzuさんが北村兼子に言及していたが、本号には兼子の「柳小唄」が載ってますね。本誌は柳屋画廊の販売目録で、記載のほとんどが短冊である。その他に色紙、扇子、掛け軸、手紙(本号では夏目漱石)などが僅かに含まれる。本号には、兼子の和歌、漢詩、俳句の短冊やホイットマンを引用する色紙が載っていた。また、『碧燈』昭和5年1月号に載る『柳屋』38号「緊縮の巻」の紹介記事を転載していて、「天民*1の惚ろけの様な歌や北村兼子の逆振つた文を書き並べてゐる、一体柳屋は美人は余程すきと見えて兼子さんの写真を二つも出してゐる」とある。柳屋画廊主の三好米吉は、兼子を気に入っていたようだ。

柳屋書店時代の三好が大正2年11月に創刊した『美術と文芸』及び柳屋画廊と改称した後の大正11年12月に21号から改題した『柳屋』については、『大阪における近代商業デザインの調査研究』(宮島久雄、平成17年3月)掲載の井上芳子「『美術と文芸』・『柳屋』について」に詳しい。それの「『美術と文芸』『柳屋』 表紙・挿絵・記事リスト」から兼子関係の記事を抽出しておく。

・36号「万巻の書」(昭和3年11月)

「万歳怪談」北村兼子

・38号「緊縮の巻」(昭和4年11月)

「銀座心斎橋四條」北村兼子 大阪朝報昭和4年10月2日

・39号「小唄の巻」(昭和5年3月)

「柳小唄」北村兼子

・40号「柳座の巻」(昭和5年6月)

「北から南へ 新台湾行進」北村兼子 大阪朝報昭和5年3月10日

・41号「柳絵の巻」(昭和5年11月)

「高野山」北村兼子 大阪時事昭和5年8月15日

・43号「柳亭の巻」(昭和6年7月)

「頭からみた三好さん」北村兼子

「窓前机後」北村兼子 百華新聞159号

・44号「私の巻」(昭和6年11月)

「ミス・キタムラの三好米吉論点描」しげる・なみき

「読書短信」北村兼子 国民新聞昭和6年3月18日

「北村兼子の告別式」

・45巻[ママ]「川柳の巻」(昭和7年3月)

「大空に飛ぶ 序文より」北村兼子

兼子は、平山亜佐子『明治大正昭和化け込み婦人記者奮闘記』(左右社、令和5年6月)によれば、昭和6年2月日本初の「エア・ガール」(飛行機添乗員)募集の審査員になったり、7月には飛行免許を取得した。しかし、発注していた飛行機でヨーロッパに向かう予定だったが、免許取得の1週間後に盲腸炎に罹り、手術の予後が悪く腹膜炎を併発して同月26日に享年27で急逝。生き急いだ人生の中で、同年1月に『上方』を創刊した南木芳太郎に会う機会はあっただろうか。

ところで、井上氏は全67号のほか、附録として発行されたことがわかっているチラシと柳屋支店が発行した『小柳』初号(大正12年6月)もリスト化したとしている。実は私が入手した39号にも附録があるが、リストにないので紹介しておこう。目録としては、恩地孝四郎、島成園や尾山篤二郎の歌短冊、美術書籍など、記事としては竹亭主人「柳屋の緊縮の巻を見て(一)」「同(二)」(夕刊大阪昭和4年11月18日・19日)を転載している。「竹亭主人」は、夕刊大阪新聞の常務取締役編輔主幹だった福良虎雄(号竹亭)で、『南木芳太郎日記』に頻繁に登場する。

井上氏は「短冊や色紙の文字を一つずつ活字にして現代詩歌をちりばめた目録頁や、美術品の頒布会告知の記事にも三好の只ならない熱意と労力が注がれており、資料として価値あるものであることを付記しておく」と書いている。確かに『美術と文芸』や『柳屋』でしか存在の確認できない未知の詩歌句が見つかるかもしれない。

上方郷土研究会が主催した『好色一代男』250年記念西鶴忌

大阪古書会館の「たにまち月いち古書即売会」で『上方:郷土研究(復刻版)1』(新和出版、昭和44年7月)を購入した。古書ディック出品で300円。1冊300円の棚で上下2分冊だから600円かなと思ったが、函に300円のシールが貼られていて300円で済んだ。ありがとうございます。

『上方:郷土研究』(上方郷土研究会編、創元社発行)の復刻版は大阪市立中央図書館の開架で読めるので買わなくてもいいのだが、300円では買ってしまいますね。2~9と索引の巻もあったが残しておいた。誰か買っただろうか。

パラパラ見ると、8号(昭和6年8月)は「西鶴記念号」、9号(同年9月)に南木生「西鶴忌」掲載。後者の一部を引用しよう。

昭和六年八月十日は大阪の生んだ文豪井原西鶴翁逝いてより二百三十八年に当る。又画期的小説一代男を著述せる天和二年より恰も二百五十年の詳[ママ]月命日に相当する。(略)西鶴に至つては元禄文学喚[ママ]発の尤たるもの、その霊、その墓を今日まで弔ひ行はれなかつた事は甚だ遺憾の極みである[。]本会茲に感ずる処あり、西鶴忌を修行し、以後年々歳々俳句の季題として西鶴忌を永久に営まれん事を世の俳人に提唱したのである。(略)玄関にて署名を乞ひ記念はがき及展観目録を渡し、書院にては陳列せる左記の著書遺墨を展観、休憩に宛てた。

展観目録

(略)

そういえば、この「記念はがき及展観目録」に当たる物を持っていたことを思い出した。誓願寺で開催された西鶴忌の式次第・展観目録が記載された紙と絵葉書2枚*1、更に昭和6年5月27日~6月3日大阪三越で開催された「西鶴記念展覧会」の目録の合計3点である。令和3年4月大阪古書会館で厚生書店出品、3千円。

南木芳太郎が書いた前記「西鶴忌」に載る「来会者名簿(記名順)」の154人の中から目につく名前を拾っておく。この中に私が入手した西鶴忌関係史料の旧蔵者がいれば嬉しいが、何の痕跡も無く残念である。

中井浩水*2 玉樹芦城*3 鹿田文一郎 三宅吉之助 川崎巨泉 高安吸江 水木十五堂 水木直箭 福良虎雄 野田別天楼*4 藤原せいけん 上田長太郎 生田花朝女 魚澄惣五郎 高梨光司 多田莎平 松瀬青々*5 野間光辰 入江来布

*1:芳賀一晶《井原西鶴翁肖像》と西鶴墓(上本町誓願寺境内)の写真。『上方』8号掲載の口絵に同じ。紙と絵葉書は、西鶴忌で「大阪と西鶴」の講演をした当時京都帝国大学助教授だった頴原退蔵の旧蔵品が京都大学大学文書館に所蔵されている。

*2:「谷崎潤一郎のパトロン(その4) - 神保町系オタオタ日記」参照

*3:「肥田晧三が語る玉樹香文房の玉樹安造(号芦城) - 神保町系オタオタ日記」参照